Als der Pianist und Dichter Alfred Brendel in einem Wiener Antiquariat die Tagebücher Friedrich Hebbels findet, elektrisieren sie ihm, wie er sagt, "Herz und Hirn im Nu". In ihrer Pointiertheit brauchen sie den Vergleich mit den Sudelbüchern des großen Lichtenberg nicht zu scheuen. Nun hat Brendel besonders schöne Stellen in Hebbels Notizen angestrichen und so aus der chronologischen Abfolge herausgegriffen. Eine wunderbare Verdichtung von Hebbels Formulierungskunst.

In seiner Auswahl aus Friedrich Hebbels Tagebüchern entdeckt Alfred Brendel den großen Aphoristiker

Was ist ein Bürger? Was heißt es, bürgerlich zu sein? Man liest die Eigenart des Bürgertums wohl am besten dem 19. Jahrhundert ab: Im 18. Jahrhundert hatte der Bürger vieles davon noch nicht, und im 20. nicht mehr. Zum Beispiel? „Kämpfen ohne Hass”, notiert Friedrich Hebbel im bürgerlichen Revolutionsjahr 1848 in sein Tagebuch. Wozu hassen? – sagt sich der Bürger. Hass ist schlecht fürs Geschäft, unkalkulierbar in seinen Folgen für die Karriere. Wer stark hasst, macht sich abhängig von dem Gehassten: Er gehört sich nicht mehr, ist sich nicht mehr ganz und gar zu eigen.

Hebbel, der Maurersohn, wollte ein richtiger Bürger werden. Beflissen eignete er sich bürgerliche Bildung an. Am Ende seines Lebens war er so etwas wie ein literarischer Repräsentant des Bürgertums. Aber in seinem Kopf rumorte es durchaus unbürgerlich. Wenn Hebbel das Prinzip begriff, welches dieser Klasse Anfang und Ende aller Dinge ist: das Eigentum, so war dies eine Kenntnis aus Abneigung. Denn Hebbel bemerkte, „dass Dinge aufhören, mir zu gefallen, sobald sie mein sind”, und fand, es könne ihnen „gar nichts Schlimmeres begegnen, als in meinen Besitz zu geraten”. Dem modischen Sozialismus der 1840er- Jahre, der Besitztümer so herrlich fand, dass er sie gleich oder gerecht verteilen wollte, rechnet der Gedanke also nicht zu.

Funkenflug des Verstandes

Eigentum sind ja auch nicht bloß die gesammelten Habseligkeiten; vor allem ist der Bürger Privateigentümer seiner selbst, verfügt nach eigenem Vorteil über sich, übernimmt Verantwortung, wird Gegenstand von Zurechnungen, beschreitet bestenfalls eine Laufbahn, deren Zwänge er frei selber schafft, und bringt so das Kunststück zustande, sich ganz ungezwungen zu fesseln. „Es müsste eigentlich im Leben nichts Besitz sein, nicht einmal das eigene Selbst müsste einem angerechnet werden”, schreibt Hebbel 1840. Den kritischen Gedanken schärft er in ein biologisches Paradoxon: „es müsste so sein, als ob man in jeder Minute zugleich geboren würde und stürbe. Immer neu; das wär Leben, jetzt zehrt ein Tag vom andern und am andern”.

Der „immer neu” aufblitzende Augenblick entspricht den ungestümen Einfällen, durch die Hebbels Tagebücher elektrisieren, bemerkt der Herausgeber einer jetzt bei Hanser erschienenen Auswahl aus diesen, Alfred Brendel. Ins Neue war und ist freilich auch das Bürgertum vernarrt, darüber belehrt alle Reklame. Doch der Vorrang des Besitzes, erkennt Hebbel, legt das Neue des Bürgertums stets wieder aufs Alte, bereits Besessene, fest. Wer besitzt, sitzt. Vergangene Zeit konsumiert des Bürgers gegenwärtige: Heute ist dazu da, die Obligationen einzutreiben, die er gestern einging. Wer sein Dasein auf Besitz gründet, wird selbst besessen: von den Ansprüchen des Besitzes. Leben, „das wär” anders. „Leben ist ein ewiges Werden. Sich für geworden halten, heißt sich töten.”

Jede Institution aber behauptet das Gewordensein – das Sein und das Gelten – gegen das Werden. In der Ehe ergreift das Prinzip des Besitzes die Liebe: Die Verheirateten sind ab sofort meine Frau, mein Mann. Hebbels „Immer neu; das wär Leben” unterwühlt die Verwaltung des Lebens durch die Institution. „Der förmliche Abschluss der ehelichen Verbindung ist entweder überflüssig oder frevelhaft.” Das scheint einer romantischen Idee nahe. Trägt die Liebe, bedarf es nicht des Vertragsabschlusses unter der Kuratel der Staatsgewalt; trägt die Liebe nicht, wird das Eheleben überhaupt obszön.

Liebe, die trägt, nennen wir treue Liebe. Hebbel indes treibt seinen Zweifel in andere Gegenden als die Romantiker, die den bürgerlichen Institutionen misstrauten zugunsten des wahren Gefühls. Denn auch die Treue, insofern wie die Ehe, bevorzugt das Sein gegenüber dem Werden. Und so ungewohnt der Gedanke ist, das Verhältnis der Menschen zu einander dem Werden zu überantworten: Ungewohnter ist der Gedanke, solches zuzulassen, ja zu fordern für das Verhältnis des Individuums zu sich selbst. „‚Ich bleibe mir selbst getreu!’ Das ist gerade dein Unglück; werde dir selbst doch einmal untreu.” Was natürlich paradox ist, da es des beständigen Ichs bedarf, um sich selbst untreu zu werden.

Bis heute beschwören die Sternchen des Pop sich und ihr Publikum: „Bleib immer du selbst!” Hebbel wusste es besser. Die Untreue gegen sich selbst übte er in den Tagebüchern. Ihre Anarchie ist ihre Stärke: Sie sind wundersam unvorhersehbar. An einen Überblick ist in ihrem Fall nicht einmal zu denken; der exemplarische Blick auf eine Idee, Hebbels Skepsis gegen Besitz, Institution und Treue, erhellt wenigstens die gewagte Art seines Denkens. Indes sind die Tagebücher nicht allein ein Buch der Gedanken, sondern auch der Träume, Beobachtungen – von Äußerem wie Innerem –, der Wortspiele und der skurrilen Späße: Und sie sind frei vom Versuch, Disparatem übergeordneten Sinn aufzudrängen. Nichts hält sie zusammen als das treulose Ich. Auch Brendel, aus all dem wählend, folgt keinem Prinzip, keinem Kriterium, nur sich selbst. Er selbst aber, Brendel, ist jedenfalls kein treuherziger Zeitgenosse.

Das Disparate als Qualität, die Unordnung als Freiheit: Hat Hebbel so gedacht? Wohl eher selten. Und darum hat er, der im Hauptberuf Sätze unter einen dramatischen Bogen zwang, „sehr geringen Wert” auf seine Notizen gelegt. Als Felix Bamberger sie mehr als zwanzig Jahre nach Hebbels Tod erstmals zum Druck vorbereitete, radierte er ihm anstößige Stellen im Manuskript kurzerhand aus; ihr Inhalt ließ sich nie wieder rekonstruieren.

Alfred Brendel, in seine Auswahl geschickt einleitend und sie klug benachwortend, gibt Gründe, die jedem Schema abholden Tagebücher als Hebbels chef d’œuvre anzusehen. Dass im Nachhinein eine Nebenbeschäftigung zur Hauptsache aufrückt, lehrt, den Gaben der Selbsterkenntnis und der Selbsteinschätzung – denen Hebbels und womöglich auch unsern eigenen – zu misstrauen.

Das stärkste Argument für eine Sicht der Tagebücher als eines, ja des Hauptwerks Hebbels ist die Auswahl selbst. Über 2000 Seiten hat Brendel, „die schönen (kuriosen, verrückten, besonderen) Stellen” herausgreifend, verdichtet zu 170 – verdichtet insofern, als das Gefühl eines Gewinns entsteht, nicht eines Verlusts. Brendel erspart dem Leser die gelegentliche Fadaise und das passagere Geschwätz, welche in den Tagebüchern den Funkenflug von Verstand und Gefühl zwar nicht zu ersticken, wohl aber zu verdecken drohen. „Ich halte Hebbel für den wichtigsten deutsch schreibenden Aphoristiker zwischen Jean Paul und Nietzsche – noch weiter gefasst: zwischen dem von ihm hoch bewunderten Lichtenberg und den aufmerksamen Hebbel-Lesern Kafka und Canetti”, schreibt der Herausgeber. Brendel hat den Aphoristiker aus dem Versteck des zuweilen weitschweifigen Diaristen gezogen. ANDREAS DORSCHEL

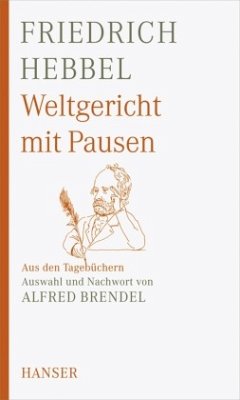

FRIEDRICH HEBBEL: Weltgericht mit Pausen. Aus den Tagebüchern. Auswahl und Nachwort von Alfred Brendel. Carl Hanser Verlag, München 2008. 176 Seiten, 17,90 Euro.

Alfred Brendel (links) liest die Tagebücher des Dramatikers Friedrich Hebbel als dessen Meisterwerk. Fotos: Regina Schmeken (links), akg-images

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

"Wie klein, wie armselig ist die Milbe. Aber die Rotte bewegt den ganzen Käse." Was für die Milbe gilt, gilt für die Silbe allemal: Allein ist sie ein luftiges Fastnichts, ein zweigestrichenes Fis im Wald, aber wehe, wenn die Silben sich rotten, zu Wörtern, Sätzen und ganzen Hottentottenhorden, dann heben sie die verkäste Welt virtuos aus den Angeln. So tun es nicht zuletzt die Dramen Friedrich Hebbels: "Maria Magdalena" von 1843 etwa, sein berühmtestes Bühnenwerk, das mit den Worten Meister Antons endet: "Ich verstehe die Welt nicht mehr" - und sie eben dadurch zurückgewinnt, dass er sie zur Sprache bringt. Hebbel selbst ergriff, was er verstand und nicht verstand an der Welt, in geschliffenen, pointierten Wendungen und speicherte es in monströs aufgedunsenen Tagebüchern ab. Durch das Konvolut hat sich nun Alfred Brendel, der berühmte und kurz vor seinem Abschied vom Konzertleben stehende Pianist, hindurchmusiziert und dabei zahlreiche Triller aus der Partitur exzerpiert: Im Zusammenhang des Käsestemmens nämlich brilliert doch oft die einzelne Milbe. So ist eine lesenswerte, mit klugem Nachwort versehene Aphorismussammlung entstanden, die Hebbels hellsichtigste Gedankensplitter gelungen neu arrangiert: Harte Urteile ("Die Masse macht keine Fortschritte") stehen neben hintersinnigen Aperçus ("Die Sonne hat ihre Flecken. Aber sie geben keine Schatten"), lustigen Einsichten ("Der Tannzapfen ist die Karikatur der Ananas"), verzweifelten Ausrufen ("Die Welt ist Gottes Sündenfall") und steilen Thesen ("Das Drama hat es vor allem mit der Wiederbringung des Teufels zu tun"). Besonders apart die Rubrik der Nachtgespinste: Hatte Hebbel doch beispielsweise den ungeheuren Traum, "das 16te Jahrhundert läge neben mir im Bett". Wecken ließ es sich freilich nicht. Und wie muss dies erst es einen Pianisten beglücken: "Der Traum des Pfarrers: ,Die Bibel spielt Klavier.'" (Friedrich Hebbel: "Weltgericht mit Pausen". Aus den Tagebüchern. Auswahl und Nachwort von Alfred Brendel. Carl Hanser Verlag, München 2008. 176 S., geb., 12,90 [Euro].) oju

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Dorothea Dieckmann hat zwei Bücher zu Friedrich Hebbel gelesen, die sie zur erneuten Lektüre seiner Tagebücher animieren. Alfred Brendels Auswahl aus diesen Tagebüchern wollen weder dokumentieren noch repräsentativ sein, stellt die Rezensentin fest. Stattdessen beweise sich der Pianist Brendel als "Sammler", der in den bruchstückhaften Auszügen vor allem sein Augenmerk auf aphoristische Notate richte. Als plausibel empfindet es Dieckmann, dass Brendel in seinem Nachwort für den Schriftsteller, der unter äußeren und inneren Extrembedingungen lebte und vor allem durch seine Tragödien Ruhm erlangte, besonders den "Humor" hervorhebt. Dabei handle es sich allerdings um eine "Komik zum Totlachen und Blutgefrieren", wie die Rezensentin düster bemerkt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Das stärkste Argument für eine Sicht der Tagebücher als eines, ja des Hauptwerks Hebbels ist die Auswahl selbst. Über 2000 Seiten hat Brendel, "die schönen (kuriosen, verrückten, besonderen) Stellen" herausgreifend, verdichtet zu 170 - verdichtet insofern, als das Gefühl eines Gewinns entsteht, nicht eines Verlusts." Andreas Dorschel, Süddeutsche Zeitung, 05.09.08

"Hebbels Tagebücher versprechen einen Schmerz in seiner tragischsten Form: dem Lachen." Dorothea Dieckmann, Neue Zürcher Zeitung, 28.01.09

"Hebbels Tagebücher versprechen einen Schmerz in seiner tragischsten Form: dem Lachen." Dorothea Dieckmann, Neue Zürcher Zeitung, 28.01.09