Carl Jacob Candoris - Mathematiker, Weltbürger, Dandy und Jazz-Fan - ist fünfundneunzig, als er seine Lebensbeichte ablegt. Aufschreiben soll sie der Schriftsteller Sebastian Lukasser, Sohn des Gitarristen Georg Lukasser, den Candoris in den Jazz-Kellern im Wien der Nachkriegsjahre kennengelernt hat. Candoris erzählt von seinem Großvater, der in Wien einen berühmten Kolonialwarenladen betrieb; von seinen seltsamen Verwandten, bei denen er in Göttingen während seines Studiums lebt und die Größen der Naturwissenschaft kennenlernt; und vom Wien der Nachkriegszeit - wo Sebastians Geschichte beginnt, die Geschichte einer Selbstfindung, die sich über die zweite Hälfte des Jahrhunderts zieht. Im Spiegel zweier ungleicher Familien entsteht so ein kluger, reicher, witziger und lebenssatter Generationenroman über unsere Zeit.

Bringt das Leid der Dichter das Glück der Buchmesse?

Wem auf Erden nicht zu helfen ist, der wird auch auf der Buchmesse nicht glücklich. Wenn wir uns Heinrich von Kleist nur für eine Sekunde in einer der Messehallen vorstellen, fällt uns sofort jener berühmte Satz ein, den Kleist an seinen Schwager schrieb: "Ich bitte Gott um den Tod und dich um Geld." Kürzer und drastischer ist das Künstlerdrama der zwischen Erlösungssehnsucht und Verarmungsangst, zwischen Transzendenz und schnödem Diesseits hin und her geworfenen Dichterseele nicht auf den Punkt zu bringen. Gleich drei Biographien versuchen in diesem Bücherherbst das Phänomen Kleist zu erhellen. Knapp und solide tut dies Herbert Kraft ("Kleist". Leben und Werk, Aschendorff Verlag), während Jens Bisky mit Leidenschaft und feuilletonistischem Schwung Kleist zum "größten politischen Dichter der Deutschen" ausruft und nachzeichnet, welch heikle Konstellationen die Ideale der Aufklärung und der Französischen Revolution in Kleists Leben und Werk eingingen ("Kleist". Rowohlt Berlin). Mehr dem Leben als dem Werk gilt das Interesse von Gerhard Schulz ("Kleist". Eine Biographie, C. H. Beck), der manches Rätsel auf dem Lebensweg des Dichters, etwa die nebulöse Würzburg-Reise, wie einen Luftballon behandelt: Leichthändig lässt er die Luft heraus. Bei aller kalten Logik im Lebensdetail wahrt Schulz aber den Respekt vor dem Rätselhaften der Gesamtexistenz.

Wenn Kleist es überhaupt auf einer Buchmesse aushalten könnte, dann also auf dieser. Allerdings müsste er ertragen, dass es noch weitere Dichterbiographien gibt: Helmuth Kiesel ("Ernst Jünger. Die Biographie", Siedler-Verlag) hat sich ebenso wie Heimo Schwilk ("Ernst Jünger", Piper) einer Jahrhundertfigur gewidmet, Holger Hof schildert Gottfried Benns "Leben in Bildern und Texten" (Klett-Cotta), und Thomas Karlaufs vielbeachtete Biographie eines charismatischen Charakters ("Stefan George", Blessing) setzt in der George-Forschung neue Maßstäbe. Die wichtigste Neuausgabe eines Klassikers gilt Stendhal: Elisabeth Edl hat "Die Kartause von Parma" (Hanser) glanzvoll neu übersetzt.

Dass man kein Dichter sein muss, um am Leben zu scheitern, beschreibt eindrucksvoll Katja Lange-Müller. Sie hat mit "Böse Schafe" (Kiepenheuer & Witsch) eine bitterzarte Liebesgeschichte geschrieben, von der schnoddrigsten Sentimentalität, mit geradezu selbstmörderischer Furchtlosigkeit vor Klischees und von großer Glaubwürdigkeit und Würde. Der Roman spielt im Berliner Sozialhilfe- und Fixermilieu der Vorwendezeit, und selten erschien das alte West-Berlin so klein, kaputt und reizlos wie hier. Umso erstaunlicher, welche Kraft Katja Lange-Müller in diese Liebesgeschichte zu legen vermag, von der bis zum Schluss nicht deutlich wird, ob es sich nicht doch nur um die mit Zähnen und Klauen verteidigte kleine Illusion eines großen Herzens handelt.

Derart realistische Schilderungen sozialer Milieus sind selten geworden in der deutschen Gegenwartsliteratur. Vor allem die Arbeitswelt jenseits schicker Werbeagenturen und polierter Redaktionsräume in den Hochglanzmagazinen kommt kaum noch vor. Das Romanpersonal der Gegenwart führt hauptberuflich ein Privatleben, der Job ist allenfalls Nebenbeschäftigung, gerade noch geeignet, die Figur in einem bestimmten Milieu zu verorten. Annette Pehnt stößt jetzt mit einer beklemmenden Charakterstudie von großer Virtuosität in diese Lücke. Ihr Roman "Mobbing" schildert mit der Intensität des Kammerspiels einen Fall, wie er sich im deutschen Büroalltag unzählige Male ereignet: Ein Angestellter kommt nicht mehr klar, nicht mit seiner Vorgesetzten, nicht mit seinen Kollegen. Er fühlt sich ausgebremst, geschnitten, kujoniert, erniedrigt, gedemütigt. Annette Pehnts entscheidender Kunstgriff liegt in der Wahl der Perspektive. Sie beschränkt sich allein auf die Ich-Erzählerin, die alles, was sie erfährt, von dem Opfer weiß. Und sie kann nichts relativieren oder in Frage stellen, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, sie würde dem Ehemann das verweigern, was er gerade jetzt am nötigsten braucht: die unbedingte Loyalität seiner Frau.

Annette Pehnts Buch gehört zu den seltenen Fällen, in denen eine Familiengeschichte ganz in der Gegenwart angesiedelt ist. Oft geht der Blick in diesem Bücherherbst zurück in die Vergangenheit. Michael Lentz leiht den deutschen Emigranten an der amerikanischen Westküste seine Stimme ("Pazifik Exil", S. Fischer), Erich Hackl spürt dem Schicksal Gisela Tenenbaums nach, die 1977 in der argentinischen Militärdiktatur spurlos verschwand ("Als ob ein Engel", Diogenes), und auch Julia Franck nimmt eine reale Begebenheit zum Anlass ihres neuen Buches: Der Vater der Autorin wurde 1945 als Kind von der eigenen Mutter verlassen. Im Zentrum ihres Romans "Die Mittagsfrau" (S. Fischer) steht aber nicht das unglückliche Kind, sondern die Mutter. Über etwa vier Jahrzehnte hinweg schildert die siebenunddreißigjährige Autorin das Schicksal ihrer Hauptfigur, um spürbar werden zu lassen, wie es zu einer solchen unerhörten Handlung kommen konnte. Helenes Gefühle sind ausgelöscht, und Julia Franck erkundet behutsam, mit viel Geduld und großer erzählerischer Sorgfalt, wie es zu dieser Auslöschung kam.

Das große Geschichtspanorama hat Julia Franck, anders als der schon mit dem Titel ("Abendland", Hanser) weit ausgreifende Michael Köhlmeier, nicht im Sinn. Köhlmeier erweist sich als glänzender Erzähler, dem es jedoch leider erheblich an Ökonomie gebricht. Dass große Bücher Schwächen und Mängel aufweisen dürfen und dennoch große Bücher bleiben können, weiß jeder Leser. Und wer es nicht weiß, dem ist auf Erden und auf dieser Buchmesse leicht zu helfen. Er lese nur "Day" (Wagenbach), einen Roman über einen englischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, geschrieben von der schottischen Autorin A. L. Kennedy, die 1965 das Licht der Welt erblickt hat, zweiundzwanzig Jahre nachdem Männer wie Alfred Day Städte wie Hamburg bombardiert und ein Loch in den Himmel gebrannt haben, das sich nie wieder schließen sollte.

HUBERT SPIEGEL

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Michael Köhlmeier hat mit seinem Roman „Abendland” ein gewaltiges Stoffgebirge aufgetürmt

„Daß man erzählte, wirklich erzählte, das muß vor meiner Zeit gewesen sein.” Den Satz hat Rilke zu Anfang des letzten Jahrhunderts seinem jungen nervösen Mann namens Malte Laurids Brigge in den Mund gelegt. Huindert Jahre später muss sich Rilkes Held eines Besseren belehren lassen. Das Erzählen, das realistische, breitwandige, psychologische, allwissende Erzählen, das Malte Laurids Brigge in seiner transzendentalen Obdachlosigkeit im Schwinden sah, ist wieder da. Oder es war nie weg. Die Moderne war dann wohl nur ein temporärer Schwächezustand des Erzählens, von dem sich die Literatur rasch wieder erholt hat, weshalb sie heute in romanesken Jahrhundertchroniken, „lebenssatten” Panoramen und dergleichen schwelgt wie nur je.

Michael Köhlmeiers üppiger Großroman „Abendland” lädt dazu ein, in der Sache etwas grundsätzlicher zu werden. Die Moderne Rilkes oder Valérys, mit ihrer Abkehr von den Gewissheiten des fiktionalen Erzählens, ist in einem Buch wie diesem weitgehend zurückgenommen. Entweder hat also das Askeseprogramm der frühen Moderne auf die Romankunst sub specie aeternitatis keinen nennenswerten Einfluss gehabt (wofür vieles spricht), oder es handelt sich bei epischen Großformaten wie „Abendland” um einen jener – so Karl Heinz Bohrers Formulierung – „Tiefflieger”, die auf dem ästhetischen Radarschirm gar nicht auftauchen. Auch dafür spricht einiges. Die Juroren des Deutschen Buchpreises 2007 haben sich solche Fragen offenbar nicht gestellt, oder sie haben sie zugunsten des Buches beantwortet. Jedenfalls findet sich „Abendland” auf der „short list” des Buchpreises und ist damit einer der fünf besten deutschsprachigen Romane dieses Jahres. Und das ist dann schon eine etwas beunruhigende Vorstellung.

780 Seiten ist Köhlmeiers Roman lang, und das ist für sich genommen noch kein Problem. Schließlich sind die Romane der klassischen Moderne, wenn nicht sehr kurz, dann meistens sehr lang, man denke an Doderers „Strudlhofstiege” oder Jahnns „Fluß ohne Ufer” (von den Überlängen der unterhaltenden Literatur einmal ganz abgesehen). Im Glücksfall ist diese Länge einem formalen und thematischen „Problem” geschuldet, dessen Darstellung oder Realisation die lange Form erfordert. Solchen Beispielen von „zwingender Länge” stehen in der neueren Romanliteratur ziemlich viele Beispiele von gleichsam „vergeblicher Länge” gegenüber. Das Erzählen geschieht irgendwie um der Erzählfreude willen („fabulieren” heißt das Fachwort dafür) und lässt sich dafür feiern. Köhlmeiers Roman ist so ein Fall: Er ist lang, aber er hat kein produktives Problem. Er erzählt viel, aber er tut das ohne Grund. Er lässt nichts aus, was man wissen und erzählen kann, aber wir verstehen nicht, warum uns dieser Stoff in dieser Breite aufgedrängt wird.

Worum also geht es in „Abendland”? Carl Jacob Candoris, einen Innsbrucker Mathematiker mit bewegter Lebensgeschichte, drängt es fünfundneunzigjährig und in Erwartung seines Todes zum großen Lebensbericht. Zum Eckermann seiner Lebensrückschau hat er einen Schriftsteller namens Sebastian Lukasser ausersehen, dessen Vater, Georg oder George Lukasser, ein weltberühmnter Jazzgitarrist und Candoris’ bester Freund gewesen ist. So in Kürzestform die Erzählanordnung, die Köhlmeier gewählt hat. Es waltet darin das Prinzip Mitschrift: Nichts darf verlorengehen, nichts darf unerwähnt bleiben, keine Nebensache ist nebensächlich genug, um nicht doch noch breit ausgewalzt zu werden, denn das Leben, so die unausgesprochene Prämisse, ist unendlich geheimnisvoll und bedeutsam, wenn man es nur in aller Ausführlichkeit erzählt.

Das führt fast unweigerlich zu stilistischen Komplikationen, zu Umständlichkeiten der Berichterstattung, von denen die nachfolgende Stelle ein Zeugnis ablegt: „Die Vorgeschichte zu der Begegnung mit Makoto Kurabashi – ,diesem Erwählten, hätte er die Wahl nur angenommen‘, ,meinem verlorenen Sohn‘ – beginnt im Frühling 1935 in Kinnelon, New Jersey, bei der Party zu Namen von Emmy Noether, auf der Carl, wie ich bereits berichtet habe, Abraham Fields kennengelernt hatte.” Wer den Satz zu Ende gelesen hat, hat die zu Anfang erwähnte Vorgeschichte nebst dem erwähnten Japaner bestimmt schon wieder aus dem Sinn verloren. Die Fülle gelebten Lebens, die der Roman auszuschütten verspricht, stellt sich bei diesem additiven und mitunter buchhalterischen Umgang mit dem Stoff nicht ein. Dazu fehlt es ihm an etwas, das man Stimmung oder Gestimmtheit nennen könnte (an Doderer darf man als Maßstab besser gar nicht denken), und vielleicht fehlt es auch an einer entschiedenen Eigenart im Zugriff auf die Dinge. Das fleißige Schreibfaktotum Sebastian Lukasser ist für einen Autor jedenfalls nur ein unzureichender Ersatz.

Es geht in Köhlmeiers weitgespanntem und zweifellos hochgelehrtem Roman um alles Mögliche: um Jazz, um Mathematik, um die Liebe, um die Zeitläufte im Besonderen und Allgemeinen. „Am 1. September marschierte die Wehrmacht in Polen ein”, liest man und fragt sich, in wie vielen deutschen Romanen sie das schon getan hat. Die Frage der Verschränkung von Fiktion und Dokumentarismus hat Köhlmeier so gelöst, dass er seine Figuren ein bisschen wie in Woody Allens „Zelig” in reale Kontexte hinein kopiert. George Lukasser, der Jazzgitarrist, hat mit Chet Baker gespielt, und Miles Davis hat ihn als echten Innovator gefeiert. Candoris, der Mathematiker, hat nicht nur in Göttingen Emmy Noether, die große Fachkollegin, kennengelernt, sondern früher in seinem Leben auch die berühmte Edith Stein. Und Lukasser, der Sohn und Schriftsteller, hat in seinem Leben manches unternommen, das von Ferne an Michael Köhlmeier erinnert. Zwischen dem Allgemeinen der geschichtlichen Umstände und dem Besonderen einiger außergewöhnlicher Lebensläufe müsste nun eine Integration stattfinden (der Jazzkenner Lukasser oder Köhlmeier weiß bestimmt, was Integration im Jazz bedeutet), aber sie findet nicht statt. Das schließt nicht aus, dass man im Einzelnen interessante essayistische Passagen über die genannten Themen lesen kann. Vieles Einzelne ist gelungen in Köhlmeiers „Abendland”, nur als Ganzes, in seinem Anspruch auf Totalität (kommt hinter George Lukasser womöglich noch Georg Lukács zum Vorschein?), in seinem Gesamtzugriff aufs Abendland ist dieses „Abendland” gescheitert. CHRISTOPH BARTMANN

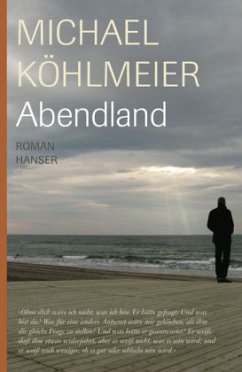

MICHAEL KÖHLMEIER: Abendland. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2007. 780 Seiten, 24, 90 Euro.

Wiener Kaffeehaus: Ein ganzes Jahrhundert-Panorama österreichischer Geschichte entfaltet Michael Köhlmeier in „Abendland” Foto: SV-Bilderdienst

M. Köhlmeier Foto: Isolde Ohlbaum

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensent Franz Haas zollt diesem Roman von Michael Köhlmeier lobende Anerkennung, lässt aber auch Kritik anklingen. Bewunderung äußert er für die raffinierte Komposition und die erzählerische Souveränität des voluminösen Werks, das die fast gesamte Welt- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts aufarbeitet. Im Zentrum sieht er den 52-jährigen Schriftsteller Sebastian Lukasser, der seine eigene Bilanz zieht und das pralle Leben seines 95-jährigen Taufpaten und väterlichen Freundes erzählt, des Mathematikers Carl Candoris. Vor Haas' Augen entsteht ein "schillerndes Doppelporträt", das mit einer Unzahl von Nebenfiguren und verwickelten Nebenhandlungen fast hundert Jahre Zeitgeschichte Revue passieren lässt, deutscher Terrorismus und 11. September inklusive. Dass das Leben Candoris', der immer dabei war, wenn es in der Weltgeschichte hoch herging, als brillanter Spion, Jazzfan oder Mathematikprofessor, nicht immer realistisch anmutet, scheint Haas verzeihlich. Zumal er sich meist intelligent und gelehrt unterhalten fühlt. Allerdings hält er nicht alle Handlungsstränge und Figuren für gleichermaßen gelungen. Mitunter ist ihm das Werk zu überladen, teilweise zu unausgegoren und wirkt auf ihn, besonders im letzten Drittel, bisweilen ermüdend. Weniger wäre in seinen Augen da oft mehr gewesen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH