In elf kurzen prägnanten Kapiteln erzählt die Schriftstellerin Agota Kristof ihre Geschichte. Im Oktober 1935 in Csikvánd in Ungarn geboren, wuchs sie zunächst wohlbehütet heran. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Vater verhaftet, Agota in einem staatlichen Internat"kaserniert". 1956 schloss sie sich zusammen mit ihrem jungen Ehemann einer Handvoll Flüchtlingen an. Sie landete ohne irgendwelche Sprachkenntnisse in der französischen Schweiz. Ihre erfolgreichen Bücher, die in 20 Sprachen übersetzt wurden, schrieb sie während ihrer Zeit als Arbeiterin in einer Uhrenfabrik - auf Französisch. 2001 wurde ihr der Gottfried Keller Preis für ihr Gesamtwerk verliehen.

Dichterexil: Agota Kristof und der Kampf mit der Feindessprache

Ein kleines Buch über eine große Sache: Agota Kristof berichtet in "Die Analphabetin" von einer Rettung durch die Literatur. Alles, was einem Menschen zustoßen kann, der Verlust der Heimat, der Angehörigen und der Muttersprache, tiefste Einsamkeit und größtes Unglück - all dies kann zur Literatur führen und zu Literatur werden. Die Dichtung heilt zwar nicht alle Wunden, die das Leben schlägt, aber sie sorgt dafür, daß wir mit ihnen fortexistieren können. Wer wüßte das besser als die Verfasserin dieser Zeilen: "Ein Buch, auch wenn es noch so traurig ist, kann nicht so traurig sein wie ein Leben."

Der Satz stammt aus dem 1993 auf deutsch erschienenen Roman "Die dritte Lüge", mit dem Agota Kristof nach "Das große Heft" und "Der Beweis" ihre berühmte Trilogie der Trennungen abgeschlossen hat. Man darf ihn als programmatische Aussage lesen, denn der Anspruch des modernen Romans, die Komplexität der Existenz in möglichst vielen Facetten und Perspektiven abzubilden, ist Agota Kristof fremd. Kein Buch ist so reich und so arm wie das Leben.

Ihr Leben als Leserin beginnt, als Agota Kristof vier Jahre alt ist. Sie lebt in Ungarn, der Zweite Weltkrieg ist wenige Wochen alt, und das Kind liest "alles, was gedruckt ist". Ihr Vater ist der Lehrer im Dorf, und die Mutter schickt die Tochter, wenn sie etwas angestellt hat, zur Bestrafung über den Pausenhof, der die Klassenzimmer vom Wohnhaus trennt. Dann verweist der Vater sein Kind mit einem Buch in die letzte Reihe: "So ziehe ich mir sehr jung, ohne es zu merken und ganz zufällig, die unheilbare Krankheit des Lesens zu."

Mit vierzehn kommt das Mädchen ins Internat, und hier, in der Einsamkeit eines Ortes "zwischen Kaserne und Kloster, zwischen Waisenhaus und Besserungsanstalt", geschieht der große Sprung vom Lesen zum Schreiben. Nach der abendlichen Lektüre, wenn sich der unglückliche Zögling in den Schlaf weint, "bilden sich Sätze in der Nacht. Sie umkreisen mich, flüstern, bekommen einen Rhythmus, Reime, sie singen, sie werden Gedicht."

Jahre später ist das Metrum ihrer Verse ein anderes. Den Rhythmus geben nun die Maschinen einer Uhrenfabrik in Neuchâtel vor, an denen die junge Exilantin steht, neben sich ein Blatt Papier, auf dem sie die Verse notiert, die im regelmäßigen Takt der Maschinen entstehen. Abends, wenn die Tochter zu Bett gebracht und der Haushalt versorgt ist, bringt sie die Verse ins reine. Aber noch schreibt sie in der Sprache der Heimat, die sie 1956, im Jahr des Ungarn-Aufstands, verlassen hat.

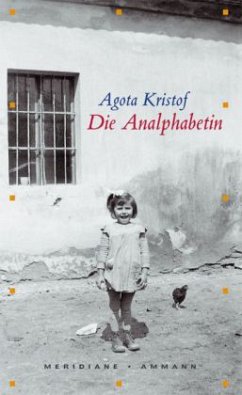

"Die Analphabetin" ist eine "autobiographische Erzählung", wie es im Untertitel heißt, und eine Selbstauskunft von jener seltsam kargen und doch bewegenden Kälte, die auch die anderen, stets autobiographisch grundierten Werke dieser Autorin auszeichnet. In elf kurzen Kapiteln gibt Agota Kristof, eine der großen literarischen Stimmen Europas, Antwort auf die Frage, wie sie zur Schriftstellerin wurde. Von der lesewütigen Vierjährigen in einem ungarischen Dorf bis zur bald siebzigjährigen Autorin, die ihre in rund zwanzig Sprachen übersetzten Werke in den Auslagen der Buchhandlungen betrachten kann, führt ein weiter Weg, der hier jedoch kurz und allen Schicksalsverwerfungen zum Trotz beinahe geradlinig erscheint. Denn ob im Internat in Ungarn, im Wiener Lager für "Displaced Persons" oder in der Monotonie der Schweizer Uhrenfabrik: Trost bietet nur das Schreiben.

Die Menschen in der Fremde begegnen der jungen Exilantin freundlich, aber ihre Sprache ist ein gefährlicher Gegner. Nach vier Jahren spricht Agota Kristof zwar recht gut Französisch, kann aber in der neuen Sprache weder lesen noch schreiben. Das Kind, das der stolze Großvater den Nachbarn vorlesen ließ, ist wieder zur Analphabetin geworden. Noch heute, Jahrzehnte später, sagt Agota Kristof von sich, daß sie nicht fehlerfrei spreche und beim Schreiben immer wieder zum Wörterbuch greifen müsse. Das Französische, das sich ihr so hartnäckig widersetzt, gilt ihr aber auch noch aus einem anderen, gewichtigeren Grund als "Feindessprache": "Diese Sprache tötet allmählich meine Muttersprache."

Nicht nur dieser Befund wirft die Frage auf, ob es Alternativen gegeben hätte. Ein halbes Jahrhundert nachdem die junge Mutter mit dem Säugling auf dem Arm durch den Grenzwald zwischen Ungarn und Österreich irrte, stellt sie sich die Frage, die alle Exilanten dieser Erde quälen muß: "Wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich mein Land nicht verlassen hätte?" Die Antwort bedarf keines Kommentars: "Härter, ärmlicher, denke ich, aber auch weniger einsam, weniger zerrissen, vielleicht glücklich. Was ich sicher weiß, ist, daß ich überall und in jeder Sprache geschrieben hätte."

Agota Kristof: "Die Analphabetin". Autobiographische Erzählung. Aus dem Französischen übersetzt von Andrea Spingler. Ammann Verlag, Zürich 2005. 77 S., geb., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Agota Kristofs Erzählung „Die Analphabetin”

Die Ich-Erzählerin erzählt ihrem neugierigen kleinen Bruder Tila das „Geheimnis” seiner Geburt. „Also: du bist ein Findelkind. Du gehörst nicht zur Familie. Man hat dich in einem Feld ausgesetzt, ganz nackt.” Tila rennt zur Mutter, die sagt, die Geschichte sei „dummes Zeug”. Die Ich-Erzählerin wird bestraft. Kurz darauf muss auch Janos, der ältere Bruder, neben der Ich-Erzählerin auf einem Maiskolben knien. „Warum wirst du bestraft”, fragt sie. „,Ich weiß nicht. Ich habe nur Tila über den Kopf gestrichen und gesagt: „Ich mag dich, kleiner Bastard. Wir lachen.”

Eine Szene aus „Die Analphabetin” von Agota Kristof. Die einzige dieses knappen, aber intensiven autobiographischen Textes, die thematisch an „Das große Heft” erinnert, Agota Kristofs weltbekanntes Debüt. Dessen Kennzeichen war sprachliche Direktheit, gepaart mit selbstverständlicher Grausamkeit, beide verwirklicht unter dem Dach eines gemeingefährlichen „wir” von neunjährigen Zwillingsbrüdern. „Das große Heft” erschien 1986 auf Französisch, in der Sprache, in der es die in die Schweiz emigrierte Ungarin geschrieben hatte, 1989 auf Deutsch. Der bis dahin ungehörte Ton des Buchs, die darin beschriebenen Verhaltensweisenwaren derart beunruhigend, dass man dem Buch eine Mischung aus Traumrealität und autobiographischen Zügen unterstellte und bereitwillig die Aura der Authentizität verlieh. Wie anders sollte man mit Szenen umgehen wie der, in der einer der kleinen Brüder den Vater bei der Flucht über die Grenze vorausgehen lässt und damit den Minen opfert?

Das Lächeln der Grenzer

„Die Analphabetin” hat gerade mal 75 Seiten, diese obendrein locker bedruckt. Das schmale Buch trägt den Untertitel „autobiographische Erzählung”. Es hat offenbar tatsächlich mehr lebensgeschichtlichen Boden als die „Trilogie” (zum „Großen Heft” gehören „Der Beweis” und „Die dritte Lüge”). Das beginnt bei einer der zentralen Figuren des „Hefts”, der Großmutter, dort eine Hexe wie in Ödön von Horvàths „Geschichten aus dem Wiener Wald”; hier ist sie zur älteren Frau geworden, die aus der Stadt zu Besuch kommt und den Kindern vor dem Einschlafen Märchen erzählt.

„Die Analphabetin” ist keine chronologisch voranschreitende Autobiographie, es gibt nur einzelne Momente, von den Erinnerungen einer Vierjährigen bis in die westschweizerische Gegenwart der bald Siebzigjährigen, aber jene Zeit, in der „Das große Heft” spielt, bleibt ausgespart: 1944, kurz vor Kriegsende, als Agota Kristof und das Zwillingspaar aus ihren Büchern neun Jahre alt waren. Das so höllische wie abstrakte ungarische Grenzland der Zwillinge ist nun zum Land der Sehnsucht geworden: „Wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich mein Land nicht verlassen hätte? Härter, ärmlicher, denke ich, aber auch weniger einsam, weniger zerrissen, vielleicht glücklich.” Sie habe bei der Flucht ihr erstes Tagebuch, ihre ersten Gedichte, ihre Brüder und ihre Eltern zurück gelassen, ohne Bescheid zu geben. „Vor allem aber habe ich an jenem Tag, an jenem Tag Ende November 1956 endgültig meine Zugehörigkeit zu einem Volk verloren.”

Dem gegenüber gestellt wird der Schock der Fremde, der einsetzt, als Agota Kristof mit einundzwanzig gemeinsam mit ihrem Mann über die Grenze flieht, eine vier Monate alte Tochter im Arm. Sie hatten sich einem Schlepper anvertraut, woran Kristof sich in der Gegenwart plötzlich erinnert, als sie hört, dass ein zehnjähriges türkisches Kind auf der Flucht in die Schweiz erfroren sei. Der Schock der Fremde, das macht einen Teil der Faszination des neuen Buches aus, sind jedoch nicht Asylpraxis und Ausländerhass. Schon die österreichischen Grenzpolizisten lachen, als ihnen die ängstlichen Flüchtlinge im Wald begegnen. An der Schweizer Grenze empfängt die mit dem Zug gekommene Familie „eine Blaskapelle, und freundliche Damen reichen uns Becher mit heißem Tee, Schokolade und Orangen durchs Fenster.” Auch wenn die Ich-Erzählerin sich im Übergangslager „wie in einem Zoo” bestaunt vorkommt. Die Flüchtlinge erhalten bald eine eigene Zweizimmer-Wohnung im Dorf. Wie einfach muss doch die Zeit gewesen sein, als wenige, oft gut ausgebildete Flüchtlinge aus den kommunistischen Ländern kamen.

Doch die Flüchtlinge fallen aus „der Erregung der Tage der Revolution und der Flucht” in den arbeitsamen Alltag der Schweizer fünfziger Jahre. Die entschlossene Unhöflichkeit, mit der die Emigrantin noch nach Jahrzehnten ihre postrevolutionäre Melancholie an der nie zur Heimat gewordenen Fremde auslässt, gibt dieser geradezu eine existentielle Würde: „Wir erwarteten etwas, als wir hier ankamen. Wir wussten nicht, was wir erwarteten, aber sicher nicht das: diese tristen Arbeitstage, diese stillen Abende, dieses erstarrte Leben, ohne Abwechslung, ohne Überraschung, ohne Hoffnung. (...) In der Fabrik sind alle nett zu uns. Man lächelt uns an, man spricht mit uns, aber wir verstehen nichts. Hier beginnt die Wüste.”

Selbst die Sprache, in der Agota Kristof ihre Erfolge gefeiert hat, wird nicht zur „Wahlheimat”: „Ich habe diese Sprache nicht gewählt, sie ist mir aufgedrängt worden vom Schicksal, vom Zufall, von den Umständen.” Sie werde sie jedoch „schreiben, wie ich kann, so gut ich kann.” Das ist Understatement, gehört aber zur kompromisslosen Knappheit, mit der Kristof auch diesmal überzeugt. Sie ist nicht versöhnlicher geworden, obwohl sie für ihre Erinnerungen eine von ihr kaum verschiedene Ich-Erzählerin eingesetzt hat.

Ihre Sprache verträgt auch die politische Konkretion. Brillant, wie sie die zwiespältige Stimmung nach Stalins Tod beschreibt. Den Verlust, die Leere, die auch die Ungarn erlebten, eine Weile lang war sie größer als jede Erleichterung. Aus einzelnen Bemerkungen lässt sich auch Agota Kristofs langer Weg zur literarischen Berühmtheit nachvollziehen. Die ersten Gedichtveröffentlichungen in Ungarn liegen Jahrzehnte zurück, in den siebziger Jahren schreibt sie für westschweizerische Kleintheater, dann Hörspiele für schweizerische Radiostationen, bis sie, die „Analphabetin”, die noch fünf Jahre nach ihrer Ankunft in Neuchâtel weder Französisch lesen noch schreiben konnte, Prosa zu verfassen beginnt: „Ich fange an, Texte über meine Kindheitserinnerungen zu schreiben. Ich bin noch weit davon entfernt zu denken, diese kurzen Texte könnten eines Tages ein Buch werden. Und doch habe ich zwei Jahre später auf meinem Schreibtisch ein großes Heft.”

Seither ist recht wenig gekommen, und nicht immer Ausgezeichnetes. „Die Analphabetin” ist Kristofs bestes Buch seit ihrem ersten, in ihrem existentiellen Ernst das ergänzende Meisterwerk. Doch wie erklärt sich ihr „Schweigen”? In zwanzig Jahren fünf schmale Bücher. Kristof gibt einen einzigen Hinweis. Ihr Vater, ein Lehrer, habe ihr „Gift” und Glück des Lesens vermittelt. Stundenlang lese sie noch heute Zeitung, habe ein schlechtes Gewissen, wenn sie das tue, „anstatt zu putzen oder das Geschirr von gestern Abend zu spülen, einzukaufen, die Wäsche zu waschen und zu bügeln, Marmelade zu kochen oder Kuchen zu backen. . . Und vor allem, vor allem! Anstatt zu schreiben.” Es ist, als trauere Agota Kristof immer noch den Ereignissen hinterher. HANS-PETER KUNISCH

AGOTA KRISTOF: Die Analphabetin. Autobiographische Erzählung. Aus dem Französischen von Andrea Spingler. Ammann Verlag, Zürich 2005. 75 Seiten, 12,90 Euro.

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

"Als "kleines Buch über eine große Sache" feiert Rezensent Hubert Spiegel das Bändlein von Agota Kristof, die er zu Europas "großen literarischen Stimmen" zählt. In elf kurzen Kapiteln gebe kristof darin Antwort auf die Frage, wie sie zur Schriftstellerin wurde, und zwar in "jener seltsam kargen, und doch bewegenden Kälte" die für Spiegel auch die anderen autobiografisch gefärbten Werke dieser Autorin auszeichnen. Das schmale Buch beginne mit der lesewütigen Vierjährigen im Zweiten Weltkrieg, zeichne den Sprung der Vierzehnjährigen vom Lesen zum Schreiben nach und schließlich den Schritt vom Ungarischen ins Französische.

© Perlentaucher Medien GmbH"

© Perlentaucher Medien GmbH"

»Karg sind Kristofs Geschichten, wahr sind sie, gehärtet die Worte und die Sätze, geschliffen, gnadenlos.« Literarische Welt