Nicht lieferbar

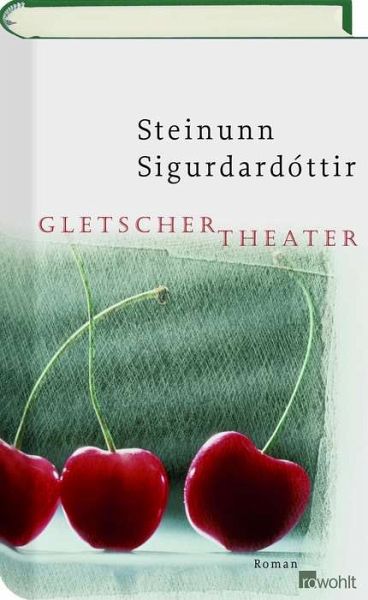

Gletschertheater

Roman

Übersetzung: Bürling, Coletta

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Der Laienspielverein des Dorfes Papavík in Island inszeniert Cechovs "Kirschgarten" - ein buntes Völkchen schart sich zum Wohle der Kunst. Doch Kunst kommt von Können, und das will gelernt sein. Eine Komödie voller Irrungen und Wirrungen beginnt - rasant, abgründig und sehr sehr phantasievoll ...

Raffiniert führt die Autorin Regie in diesem farbenprächtigen Sittenstück, das ein Kaleidoskop menschlicher Leidenschaften ist, aberwitzig, zärtlich, widerborstig - und schwungvoll inszeniert.

Raffiniert führt die Autorin Regie in diesem farbenprächtigen Sittenstück, das ein Kaleidoskop menschlicher Leidenschaften ist, aberwitzig, zärtlich, widerborstig - und schwungvoll inszeniert.

Der Laienspielverein des Dörfchens Papavík in Island fasst einen grandiosen Entschluss: Zu Anton Cechovs hundertvierzigstem Geburtstag soll "Der Kirschgarten" aufgeführt werden. Gedanklicher Vater des Projekts ist der geldschwere Unternehmer Vatnar Jökull, der keine halben Sachen mag. Drei Jahre dauern die Vorbereitungen: Eigens wird ein Theater an den Rand eines Gletschers gebaut, ein Dramaturg aus dem fernen Berlin geholt, das Stück neu übersetzt. Bald steht das ganze Dorf Kopf. Je größenwahnsinniger der Einsatz, desto verrückter die Leute. Irrungen und Wirrungen im cechovschen Stil sorgen für Liebesaffären, Alkohol- und Ehekrisen - alles im Dienste der Sache, versteht sich. Rasant, abgründig und phantasievoll entwickeln sich die Dinge, bis am Ende... Nun ja, dies ist eine Komödie, und die zwingt jedes Chaos zur Ordnung, aber wie, das wird hier nicht verraten. Raffiniert führt Steinunn Sigurdardottir Regie in diesem farbenprächtigen Sittenstück, das ein Kaleidoskop menschlicher

Leidenschaften ist, aberwitzig, zärtlich, widerborstig - und schwungvoll inszeniert.

Leidenschaften ist, aberwitzig, zärtlich, widerborstig - und schwungvoll inszeniert.